峥嵘

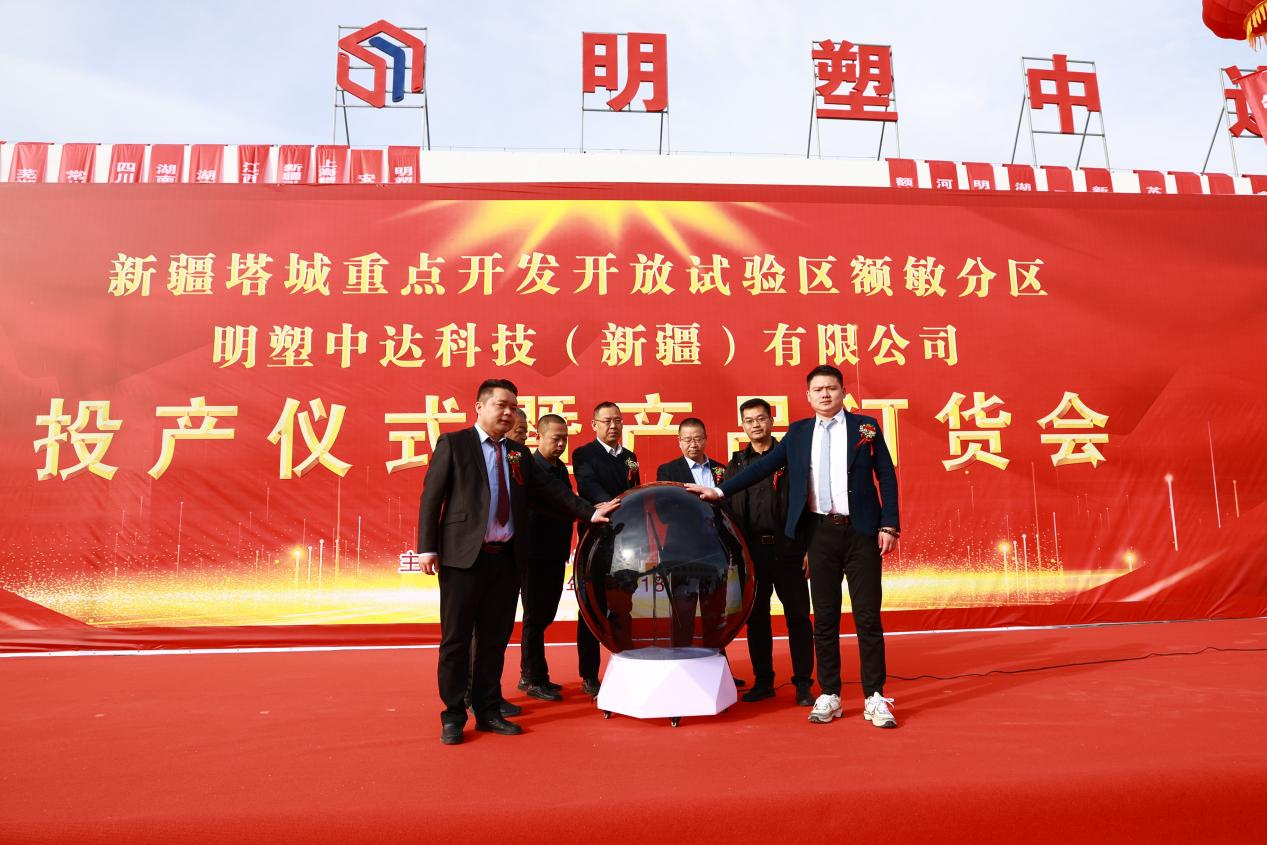

金秋的新疆额敏大地,阳光裹着瓜果的香甜漫过新疆塔城重点开发开放试验区的厂房。10月18日,随着礼炮鸣响,明塑中达科技(新疆)有限公司投产仪式暨产品订货会在新疆额敏县成功举行。活动以“新芯启航,塑达未来”为主题,政府领导、企业高管、行业伙伴及媒体代表齐聚一堂,共同见证了这一服务“一带一路”建设、培育区域新质生产力的重要里程碑。

合作单位的新疆中达投资发展集团党委书记、董事长蒋建龙在致辞中表示,集团自成立以来,坚决贯彻县委、县政府关于国企改革的工作要求,通过“整合、瘦身、降本、增效”,仅用数月时间完成县域国企重组,并实现税收贡献超三千万元,为明塑中达项目的快速落地奠定了坚实基础。

湖南明塑塑业科技有限公司董事长张鄂明在发言中强调,项目是响应国家西部大开发与“一带一路”倡议的战略选择,也是“产业援疆”模式的深化升级。作为国家级高新技术企业,明塑科技深耕行业二十余载,针对新疆及中亚地区特殊需求,专项研发的PE给水管、HDPE双壁波纹管等核心产品,经实验认证可在零下40℃极端环境下稳定运行。

据介绍,项目全面投产后,年产能有望突破10万吨,并依托巴克图口岸与中欧班列,构建“生产—仓储—贸易”一体化体系,辐射中亚市场。

人群中,张鄂明的目光始终落在缓缓传送的 PE 管材上,正是他将一家国家级高新技术企业的初心,稳稳锚定在西部边疆的发展热土上。据了解,目前明塑科技硅芯管、PVC管等核心产品,已在中亚乌兹别克斯坦、非洲尼日利亚建成管材生产基地。

这场投产仪式,于张鄂明而言,不是偶然的落子,而是呼应国家战略的必然抉择。“二十年前,明塑从湖南起步时,就想着要让中国管材走向更广阔的天地。” 谈及项目缘起,张鄂明的话语里藏着长期主义的清醒:当西部大开发的号角与“一带一路”的宏图交织,当塔城试验区获批成为向西开放的“桥头堡”,他敏锐捕捉到“产业援疆” 的新机遇——不再是简单的产品输出,而是要带着技术、产能与模式,在边疆构建“扎根型”产业生态。

这份远见,最终促成了明塑科技与新疆中达集团的 “强强携手”。明塑中达的诞生,是一次“专业赋能+本土深耕”的强强联合,是明塑科技与中达集团响应国家西部大开发及“一带一路”倡议的战略抉择。

作为深耕管材领域的年轻人掌舵人,张鄂明深知新疆及中亚市场的特殊性:零下 40℃的极端低温、强紫外线照射,对管材的耐候性提出严苛要求。

为此,他亲自牵头研发团队,耗时半年针对当地极端低温、强紫外线等气候特点,专项研发了PE给水管、HDPE双壁波纹管、MPP电力管等系列产品,不仅广泛适配市政供水、排水、燃气输送、农田灌溉、基础设施建设等多元场景,更能在零下40℃的恶劣环境下保持稳定性能,满足边疆地区及中亚国家的建设需求,成为适配市政建设、农田灌溉、燃气输送的“耐冻神器”。而中达集团作为额敏县国企改革的标杆,拥有整合地方资源、对接政策红利的优势。对此,张鄂明果断提出“民企技术 + 国企根基”的合作模式,既以明塑的研发实力填补边疆高端管材产能空白,又借中达的本土优势实现项目快速落地,仅用一年时间就完成了项目落地、建设与调试,实现首期年产2万吨高性能塑料管材的产能目标。

在这场合作中,张鄂明不仅是战略决策者,更是市场开拓的“领航员”。投产仪式当天,4家企业与明塑中达签下首批5000万元订单,这份成绩单的背后,是他提前半年带队调研中亚市场的付出。

“巴克图口岸距厂区仅数十公里,中欧班列的铁轨就在不远处延伸,这是天然的物流优势。”张鄂明指着厂区规划图详解布局:当前 2 万吨年产能只是起点,2026年将扩建至10万吨规模,同步构建“生产—仓储—贸易”一体化体系,让额敏成为辐射中亚五国的管材集散中心。他的构想里,明塑中达不只是一家工厂,更是连接内地与中亚的“管材桥梁”——既服务新疆乡村振兴与基建升级,又为中亚国家提供符合国际标准的建材,让“中国制造”通过边疆走向更广阔的丝路市场。

这场合作的意义,早已超越企业间的共赢。对额敏县而言,张鄂明带来的不仅是一条生产线,更是“产业援疆”的新范式:以技术赋能激活地方产能,以市场化运营带动就业增收,为县域经济培育新质生产力。这是民企与国企协同服务国家战略的生动实践,为 “一带一路” 沿线产业集聚提供了可复制的样本。

当被问及未来规划时,张鄂明的目光再次投向远方:“明塑要做的,是让每一根管材都成为连接民心、畅通丝路的纽带,让边疆的发展红利,顺着我们的管道,流向更辽阔的未来。”

此刻,明塑中达的车间里,机器声与远处的风声交织。张鄂明站在厂区高处,望着即将发往中亚的首批管材,仿佛已看见它们在丝路沿线的田野、城镇间延伸——那是一位企业家的边疆情怀,更是中国塑业走向世界的雄心。